【ハイフの闇】知らないと危険!ハイフで頬コケするって本当?

目次

HIFUについて

ハイフという治療は超音波を肌にあてることによって熱を加えるという治療ですが、もともとは前立腺がんの治療などでも使われていました。

超音波を1ヶ所からだすと浅いところに一番エネルギーが加わります。

逆に深いところにはエネルギーはあまり加わりません。

ところが超音波を交差させる形であてると、交差したところで波と波が増幅し合って一番熱が発生することがわかっています。

これを使って狙った深さで熱を発生させて、その発生した熱によって効果をだすのがハイフという治療です。

HIFU(ハイフ)の仕組みについて

ここからはハイフについてさらに詳しく解説していきます。

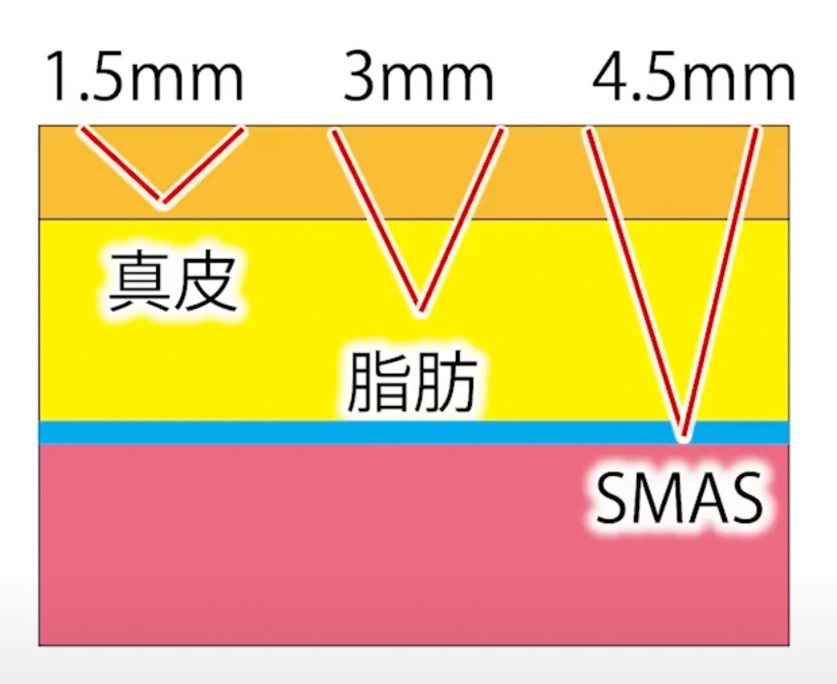

医療用のハイフはだいたい「1.5mm、3.0mm、4.5mm」という深さで使われます。

1.5mmの深さであてた場合は、肌表面のある厚みのある真皮に効いてハリ感が出るのと、ニキビ跡や肌の凹凸を改善する効果もあります。

3.0mmですと、真皮の下にある皮下脂肪にあたりますが皮下脂肪にあたることで熱によって脂肪が分解していきます。

これは当院のメニューにもある脂肪溶解ハイフにもあたりますね。

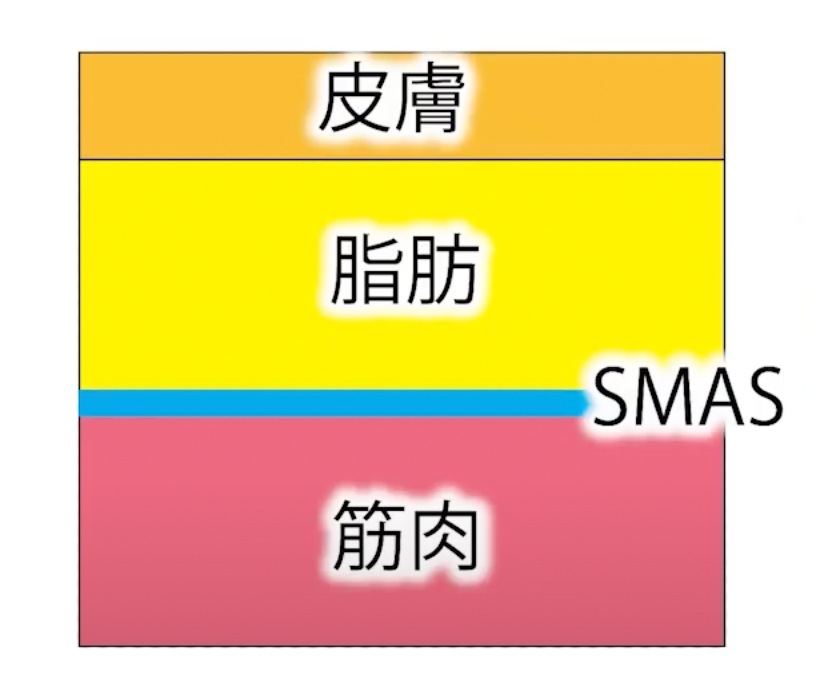

4.5mmは、皮下脂肪のさらに下にあるSMASと呼ばれるものがあり、このSMASは顔にある筋肉の筋膜のことを言います。

焼肉に行ったときに肉を焼くとキュッと収縮しますが、SMASに熱が加わると同じように収縮されてたるみが改善するとされています。

よく使われるのがこの4.5mmの深さで、肌のタイトニング効果といって肌をキュッと引き締めてたるみを解消するというのがハイフの使われ方です。

HIFU(ハイフ)で頬コケするって本当?

たるみ治療として人気のハイフですが、ハイフを受けることによって頬がコケてしまうのは本当か?ということですが、結論から申し上げますとこれは本当です。

他のクリニックのページを見るとハイフで頬がコケる原因として、もともと頬がコケていた方がキュッと引き締まり過ぎて頬がコケた感じがより強調されると書かれているところもありますが、実際はそういうわけではありません。

なぜかというと、これはハイフを受けることによって本当に脂肪が減ってしまって頬がコケてしまっているからなんです。

実際に当院にお越しいただいた患者様で、ハイフを受けて頬がコケてしまったから何とかして欲しいとご相談にいらした方がいらっしゃいました。

確かに頬がコケているなとは思ってその方から半年前のお写真を見せていただきました。

お写真を拝見したところキレイなツルっとした卵型の輪郭で、本当にゲソッと減っていました。

HIFU(ハイフ)で頬コケしてしまうのはなぜ?

ハイフで頬がコケてしまうのはなぜか?

ここからはハイフで頬がコケてしまう原因について詳しく解説していきます。

頬コケが起きる原因ですが、これはハイフの熱によって脂肪が分解してしまったからです。

実際にハイフの熱で脂肪は分解します。

それを利用しているのが当院のメニューにもある「脂肪溶解HIFU(ハイフ)」です。

脂肪溶解ハイフは脂肪を溶かしたいところに、だいたい3.0mmの深さで気になる箇所を重点的にあてていく特別なハイフです。

脂肪溶解ハイフのように脂肪を分解する効果はあるのですが、先程お話した頬がコケて当院にご相談にいらした患者様は、4.5mmのSMASにあてるものだったのに脂肪に効いてしまったということです。

ハイフによって頬がコケるリスクについて

なぜSMASではなく脂肪に効いてしまったのか?ですが、ハイフを照射する前の問診で、個人個人で脂肪の形がこうだから、脂肪の性質がこうだからと予測を立てるのは実際はかなり難しいです。

事前に効く、効かないという予測を立てるのは難しいため、一番はじめにハイフを受ける際には出力を強くし過ぎる、回数をあて過ぎるということはできるだけ避けていただきたいです。

あとはあてる場所にも注意が必要です。

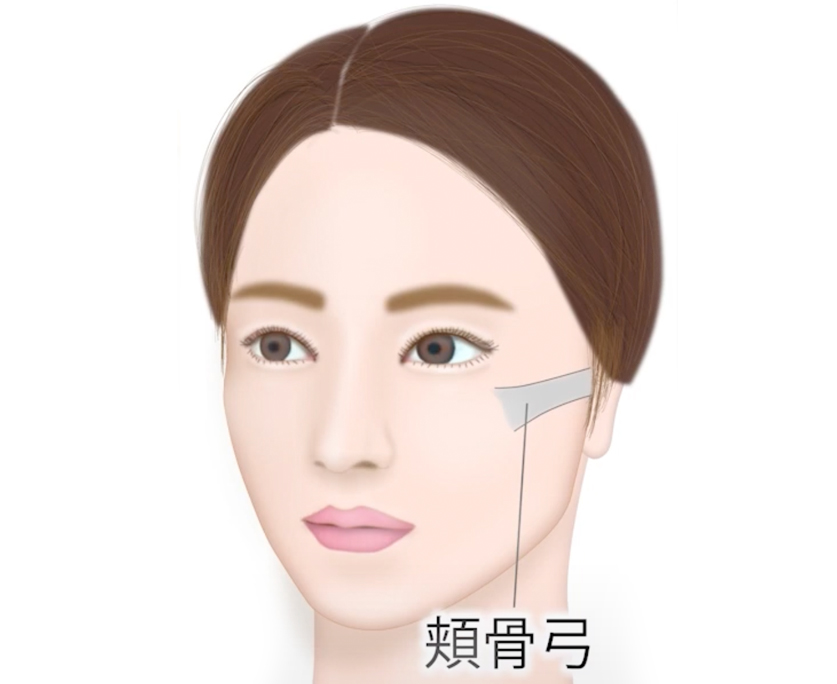

顔がコケて目立つところはどういうところか?ということについてお話すると、骨があるところの下は、特にコケて目立ちます。

頬骨弓と呼ばれる耳の前の骨があるのですが、例えば脂肪が全体的に減ったときに頬骨弓のところはそのまま高さは残りますが、頬骨弓の下の脂肪が減ってゆき高いところと低いところの段差ができてしまって、陰になってしまいます。

これが目立つと頬コケという見え方になってしまいます。

つまり、頬骨弓の下あたりを集中的にあててしまうと、熱によって脂肪が分解されてしまってコケてしまうリスクが起こります。

HIFU(ハイフ)で頬コケしないための対策

とは言うものの、ハイフ自体が悪い治療というわけではないので頬コケしないための対策や知識を持っておくと、リスクは最小限に抑えられます。

ここからはハイフで頬コケしないための対策についてもお話していきます。

次の2つのポイントを意識しましょう。

照射箇所を調整する

頬全体にむやみに照射するのではなく、脂肪が減ってもスッキリ見える部分を中心に照射するのがポイントです。

例えば、アゴの骨の下やフェイスラインなど、脂肪が少なくなることで引き締まった印象になる部位に重点的にあてることで、頬のボリュームを必要以上に減らさずに済みます。

マリオネットライン(口元のたるみ)が気になる場合も、頬全体を広く照射するのではなく、フェイスラインを中心にケアすることで、口まわりのもたつきをスッキリさせながら頬のコケを防ぐことができます。

出力の強さや回数を調整する

ハイフは出力の強さやショット数が多いほど効果が高いと感じる方もいますが、その分リスクも増えます。

初めて受ける場合は、最初から高い出力や多い回数で照射するのではなく、まずは標準的な設定で一度試してみることが大切です。

問題がなければ、2回目以降に少しずつ出力や回数を増やしていくことで、効果と安全性のバランスを取りながら治療を進められます。

特に、機種によって効果やリスクが異なるため、同じクリニック・同じ担当医師のもとで経過を見ながら調整するのがおすすめです。

HIFU(ハイフ)でコケてしまったときの対処

実際にハイフで頬がコケてしまった場合の対処法についても、お話していきます。

基本的に熱によって分解されてしまった脂肪は、再生することはありません。

そのため、ヒアルロン酸の注入だったり脂肪注入だったりと、何かしら外側からボリュームを入れてあげないと、コケを解消するのは難しいです。

1回コケてしまうとそのあと自分で対処するのは大変だったりしますので、ハイフを受ける際にはクリニックの医師や施術を行う担当者に、どこにどれくらいあてるのか?というのを理解した上で受けて頂くのが良いかと思います。

Aクリニックの脂肪溶解HIFU

Aクリニックでは、肌の引き締めやリフトアップを目的としたHIFU(ハイフ)治療を行っています。

お一人おひとりのお悩みや骨格、脂肪のつき方に合わせて、照射部位・出力・回数を丁寧に調整しながら、自然な仕上がりを大切にしています。

特に、たるみの改善やフェイスラインの引き締め、小じわのケアをしたい方におすすめです。

無理に高出力をあてるのではなく、安全性と効果のバランスを重視し、負担を抑えた施術をご提案しています。

詳しい治療内容や症例は、こちらのページをご覧ください。

まとめ

今回はハイフで頬コケするのは本当かどうか?について詳しく解説していきました。

当院の医師は顔の脂肪吸引、糸リフト、輪郭形成を得意としております。

ハイフや脂肪溶解ハイフについても、もちろん患者様が理解できるまでしっかりと説明させて頂きますので、ご興味のある方はお気軽に無料カウンセリングにお越しくださいませ。

0120-550-301

0120-550-301