顎のたるみを取る方法!原因や改善方法、おすすめのトレーニングについて解説

「最近フェイスラインがぼやけてきた」「二重あごが気になる」――そんなお悩みの原因は、あご周りに現れる“たるみ”かもしれません。あごのたるみは年齢を重ねた方だけでなく、スマホの見過ぎや姿勢の悪さでも起こるため、若い世代の方でも注意が必要です。

本記事では、あごのたるみの原因やセルフケア方法、美容医療での治療法、そして予防策まで、医師が詳しく解説します。自分に合った対策を見つけ、すっきりしたフェイスラインを取り戻しましょう。

目次

あごのたるみとは?

あごのたるみとは、あご下からフェイスラインにかけて皮膚や脂肪、筋肉が下がり、輪郭がぼんやり見えてしまう状態のことです。

鏡を見たときに「二重あごに見える」「横顔がもたついている」と感じるのも、そのサイン。頬のたるみが下に落ちてラインが崩れるケースや、脂肪やむくみがたまって二重あごに見えるケースもあります。

あごのたるみは、皮膚・脂肪・筋肉の変化が重なって起こり、結果として輪郭がぼやけて見えやすくなる状態です。

あごのたるみの主な原因

あごがたるむ原因はひとつではなく、いくつかの要因が重なって起こることが多いです。ここからは、代表的なあごのたるみの原因をわかりやすく見ていきましょう。

加齢

年齢を重ねると、肌のハリや弾力を保つために必要なコラーゲンやエラスチンが少しずつ減っていきます。これらは肌を内側から支える“土台”のような役割を果たしているため、減少すると皮膚は薄くなり、重力に従って下にさがりやすくなります。その結果、顎下やフェイスラインにたるみが出てきます。

さらに、加齢によって皮膚や組織の再生力も落ちるため、一度たるんでしまった肌が元に戻りにくくなるのも特徴です。若い頃には気にならなかった二重あごや輪郭のもたつきが、年齢とともに目立ちやすくなるのはこのためです。

加齢によるたるみは誰にでも起こる自然な変化ですが、スキンケアや生活習慣の見直しなど早めの対策で、進行をゆるやかにすることが可能です。

筋力低下

あごのたるみは、皮膚の変化だけでなく、あご周りの筋肉の衰えも関係しています。顔や首の細かな表情筋のうち、あご下から首に広がる広頸筋(こうけいきん)はフェイスラインを支える重要な筋肉です。加齢や運動不足で弱くなると、皮膚や脂肪を支えにくくなり、二重あごや輪郭のもたつきにつながります。

さらに筋力が落ちると血流やリンパの流れも滞りやすく、むくみを招いてたるみを強調してしまいます。

皮下脂肪の増加

あご周りは脂肪がつきやすい場所のひとつです。体重の増加や生活習慣の乱れで皮下脂肪が増えると、その重さで皮膚が下に引っ張られ、二重あごやフェイスラインのもたつきが目立つようになります。

特にあご下の脂肪は、一度つくとなかなか落ちにくいのが特徴です。ダイエットで全体的に体重を落としても、顔の脂肪は最後まで残ることが多く、「やせたのにあごだけスッキリしない」という悩みにつながります。

こうした脂肪によるたるみは、日常の食生活の見直しや適度な運動で予防することが大切です。もし脂肪が多くついてしまった場合は、脂肪吸引や脂肪溶解注射といった美容医療が有効なケースもあります。

姿勢

あごのたるみは、日常の姿勢によって進みやすくなります。特に多いのが「スマホ首」と呼ばれる状態です。スマートフォンを長時間見ることで首が前に出てうつむいた姿勢になり、あご下の皮膚や筋肉に負担がかかり、フェイスラインが緩みやすくなります。

また、猫背や長時間のデスクワークも同様に、首からあごにかけての筋肉が正しく使われず、たるみを招く原因になります。

生活習慣の乱れ

睡眠不足や塩分の摂りすぎ、運動不足は血行不良やむくみを引き起こし、あごのたるみを目立たせる原因になります。生活リズムの乱れが続くと、たるみが定着しやすくなるため注意が必要です。

セルフケアでできるあごのたるみ対策

あごのたるみは、加齢や生活習慣の影響で少しずつ進行しますが、日常のセルフケアで予防や軽減を目指すことができます。ここでは、自宅で続けやすい方法をシンプルにまとめます。

リンパマッサージ

あごのたるみ対策として、リンパマッサージはむくみの改善に役立ちます。まず、クリームやオイルをなじませ、あご先からフェイスラインに沿って耳の下へやさしく流します。次に、耳の下から首筋を通って鎖骨方向へ流すように動かします。力を入れすぎず、1回5分程度を目安に行うことがポイントです。毎日のケアとして継続することで、すっきりとした印象を保ちやすくなります。

生活習慣の見直し

姿勢の見直し

猫背やスマホ首の状態が続くと、あご下の皮膚や筋肉に負担がかかり、たるみが進みやすくなります。デスクワーク時は背筋を伸ばし、目線が下がりすぎないようモニターの高さを調整するなど、正しい姿勢を意識することが大切です。

睡眠・食事のバランス

睡眠不足や塩分の多い食事は、血行不良やむくみを引き起こし、あごのたるみを目立たせる原因になります。十分な睡眠を確保し、栄養バランスを意識した食事を心がけることで、肌のコンディションを内側から整えましょう。

水分補給と適度な運動

水分不足や運動不足は代謝の低下につながり、老廃物がたまりやすくなります。こまめな水分補給と、軽いストレッチやウォーキングなどを取り入れることで、巡りをサポートし、むくみやたるみの予防に役立ちます。

スキンケア

保湿

あごのたるみ対策には、十分な保湿が欠かせません。肌が乾燥するとハリや弾力が低下し、フェイスラインがゆるみやすくなります。洗顔後は化粧水で水分を補い、その後に乳液やクリームでうるおいを閉じ込めましょう。顔だけでなく、あご下や首元まで丁寧にケアすることが大切です。

摩擦を避けるケア

洗顔やスキンケアの際に強くこすってしまうと、肌への刺激となり、たるみを招く原因になります。あご下やフェイスラインは特にデリケートなため、手のひらでやさしく押さえるようにケアしましょう。摩擦を減らすことも、たるみ予防の重要なポイントです。

紫外線対策

紫外線は真皮層のコラーゲンにダメージを与え、たるみを進行させる原因のひとつです。季節を問わず日焼け止めを使用し、外出時は帽子や日傘を併用すると効果的です。日常的な紫外線対策を習慣にすることで、将来的なたるみ予防にもつながります。

顎のたるみにおすすめの筋トレ

顎のたるみは、表情筋の衰えも原因のひとつです。毎日の簡単な筋トレで、フェイスラインを支える筋肉を無理なく鍛えましょう。

舌突き上げエクササイズ

あごや首まわりの筋肉を動かし、皮膚や脂肪を支える力を高めるトレーニングです。椅子に座って背筋を伸ばし、天井を見上げた状態で舌を上にまっすぐ突き出し、10秒キープします。これを5回繰り返しましょう。フェイスラインを支える広頸筋を意識するのがポイントです。

舌巻きエクササイズ

口を軽く閉じたまま、舌を歯ぐきの外側に沿ってゆっくり一周回します。右回り・左回りをそれぞれ10回ずつ行いましょう。口周りからあご下まで広く動かせるため、たるみ予防やフェイスラインの引き締めに役立ちます。

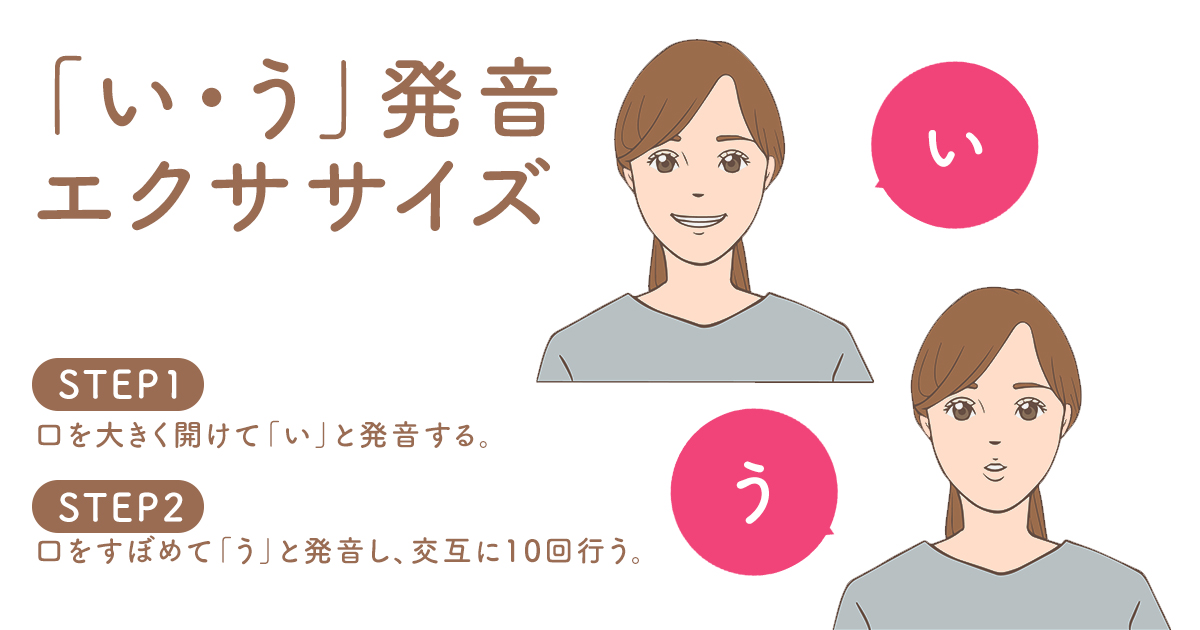

「い・う」発音エクササイズ

口を大きく開けて「い」、次に口をすぼめて「う」と、交互にゆっくり発音します。普段よりも大げさに口を動かすことで、あごや口元の筋肉をしっかり使えます。10回程度を目安に行いましょう。

口角上げエクササイズ

口を閉じたまま口角をぐっと引き上げ、笑顔を作って5秒キープします。力を入れすぎず、自然な動きを意識するのがコツです。10回ほど繰り返すことで、口元からあごにかけての引き締めが期待できます。

どのエクササイズも1日数分で行えます。無理のない範囲で、毎日続けることが大切です。

美容医療によるあごのたるみ改善

セルフケアだけでは変化を感じにくい、進行したあごのたるみには、美容医療という選択肢もあります。近年は「切らないリフトアップ治療」が充実しており、忙しい方でも取り入れやすい施術が増えています。ここからは代表的な治療法をご紹介します。

1. 糸リフト

糸リフトは、特殊な糸を皮膚の下に通して、下がった組織を物理的に引き上げる治療です。糸には「コグ」と呼ばれる小さなトゲがついており、皮膚や脂肪をしっかりキャッチしてリフトアップ効果を発揮します。施術直後からフェイスラインの変化を感じやすく、頬やあご下のもたつき改善に特に向いています。

効果はおよそ1〜2年持続し、加齢によるたるみが進んだ方でも満足度の高い仕上がりが得られるのが特徴です。さらに、糸が体内で吸収される過程でコラーゲン生成が促されるため、肌のハリや弾力アップも期待できます。ダウンタイムは数日〜1週間程度の腫れや内出血が出ることがありますが、切らずに受けられるため「手術は避けたいけれどしっかり改善したい」という方に人気の施術です。

2. ハイフ(高密度焦点式超音波)

超音波の熱を肌の奥(SMAS層)まで届けて、組織を収縮させる治療です。「切らないフェイスリフト」とも呼ばれ、施術直後に軽い引き締めを感じ、2〜3か月後にはコラーゲン生成が進んでより効果が高まります。ダウンタイムが短いため、忙しい方にも人気です。

3. 脂肪吸引

あご下の脂肪が多いことが原因でフェイスラインがぼやけて見える場合には、脂肪吸引が有効です。余分な脂肪を直接取り除くため、二重あごや輪郭のもたつきを根本から改善できるのが大きな特徴です。施術後は数日〜1週間ほど腫れやむくみが出ることがありますが、効果は半永久的に持続します。

ダイエットでは落ちにくいあご下の脂肪もすっきりさせやすく、シャープな横顔やすっきりとした輪郭を目指せます。「確実に変化を出したい」「一度の施術で長く効果を保ちたい」という方におすすめの治療です。

4. 脂肪溶解注射

「切るのはちょっと不安」という方には脂肪溶解注射がおすすめです。薬剤を注入して脂肪を分解・排出する方法で、二重あごの改善や輪郭の引き締めに役立ちます。複数回の施術が必要ですが、ダウンタイムが短く手軽に試せます。

5. ショッピングリフト

髪の毛より細い吸収糸を多数入れて、コラーゲン生成を促す治療です。強い引き上げ効果はありませんが、美肌効果や予防的なリフトアップに優れており、他の施術と組み合わせやすいのも魅力です。

このように、美容医療には即効性を重視するものから、自然に肌を整えるものまで幅広い選択肢があります。大切なのは「自分の希望に合った方法」を見つけること。カウンセリングでしっかり悩みや仕上がりのイメージを伝えると、専門の医師が最適な治療を提案してくれます。自分に合った方法を選ぶことで、安心して若々しいフェイスラインを目指せます。

まとめ

あごのたるみは、皮膚・脂肪・筋肉・生活習慣が重なって起こります。セルフケアで進行を緩やかにしつつ、必要に応じて糸リフト・HIFU・脂肪吸引・脂肪溶解注射・ショッピングリフトなどの美容医療を検討しましょう。大切なのは、現状と希望に合う方法を医師と相談しながら選ぶこと。今日からできる小さな習慣改善と、適切な治療選択で、すっきりしたフェイスラインに近づけます。

0120-550-301

0120-550-301